A última etapa da carreira de Muhammad Ali, delimitada pelos anos de 1975 a 1981, não costuma atrair a atenção dos historiadores e aficionados da nobre arte. Ela, no entanto, encerra um drama que contrasta com as representações sedimentadas pelo tempo em torno do boxeador. Conforme observado por vários comentadores, estas representações retratam não somente um herói esportivo, mas, também, étnico-racial, muçulmano, diaspórico, pacifista, pan-africano, universal e estadunidense.[1] As múltiplas dimensões da identidade heroica de Muhammad Ali comportam, sem dúvida, inúmeras contradições, mas ao mesmo tempo elas deixam entrever um conjunto complexo de significados.

Senão, vejamos. Antes de tudo, claro, Muhammad Ali se afigurava como um herói esportivo, condição sedimentada por vários feitos na carreira: em 1960, as conquistas da medalha de ouro nas Olimpíadas de Roma; e, em 1964, do título de campeão mundial dos pesos pesados na cidade de Miami; e, mais adiante, em 1974, a reconquista do cetro da categoria na cidade de Kinshasa. À medida que se envolvia em diversas frentes de combate, o boxeador se convertia também em um herói étnico-racial, engajado de corpo e alma na luta contra o racismo na sociedade estadunidense. Ao mesmo tempo, por conta de sua adesão à Nação do Islã, ele se transformava em uma referência no campo religioso para a comunidade muçulmana no país. Proibido de exercer a profissão, em consequência de sua recusa em servir na guerra do Vietnã, Muhammad Ali assumia um papel de relevo no movimento pacifista, participando dos comícios em favor da paz. Os posicionamentos corajosos em relação ao racismo e a oposição militante contra a guerra do Vietnã, tornaram-no um símbolo de resistência para os grupos da diáspora, dentro e fora dos Estados Unidos, bem como para os atletas negros de todas as modalidades esportivas.

As viagens à África, por sua vez, tanto a realizada em 1964 quanto a empreendida em 1974, reiteraram a sua condição de personagem pan-africana, celebrado por todo o continente: seja nos países muçulmanos, seja nas nações subsaarianas, ou, ainda, nas cidades segregadas da África do Sul, à época sob o regime do apartheid. Mas, além do vínculo com o gueto, com a diáspora e com a África, a mitologia criada em torno do boxeador o transfigurava também em um herói universal, à medida que a história que ele encarnava, a do lutador que se vira destituído por razões extrapugilísticas do título conquistado dentro do ringue, reconquistando-o, porém, depois de um longo e árduo caminho -, traduzia uma narrativa em cujos termos qualquer um podia se reconhecer e identificar, independentemente de classe, raça, religião ou nacionalidade.

Mas a última etapa da carreira de Muhammad Ali contém uma dimensão muito distante das imagens do heroísmo político-esportivo. Ela teve início em 1975 com duas lutas realizadas nos Estados Unidos: a primeira, em março, contra Chuck Wepner, a segunda, em maio, contra Ron Lyle, ambos derrotados por nocaute técnico. A partir daí os embates mudariam de latitude e de intensidade. Em junho, em Kuala Lumpur, na Malásia, Muhammad Ali derrotou o campeão europeu dos pesos pesados, o inglês Joe Bugner, uma vitória obtida por pontos. [2] Em setembro, porém, aguardava-o em Manila, nas Filipinas, a prova mais dura e o adversário mais tenaz. Pela terceira vez em um curto lapso de tempo, ele se deparava com Joe Frazier.

A luta, acompanhada por uma plateia de vinte e cinco mil pessoas no Araneta Coliseum, e transmitida para cerca de sessenta e oito países, tornar-se-ia uma das mais dramáticas da história do boxe, e, de acordo com o enviado especial do New York Times, Dave Anderson, o “confronto mais brutal” de uma rivalidade de cinco anos entre os boxeadores.[3] Se, até o sexto assalto, Frazier esteve muito perto de lhe impor o nocaute, no oitavo assalto a situação se invertera. Com efeito, à medida que se aproximava o final do confronto, Ali, embora muito próximo da exaustão física e mental, ainda extraía do corpo energia suficiente para infligir algumas sequências de golpes ao adversário. E, de fato, no intervalo do décimo quarto para o último assalto, com o supercílio aberto, o desafiante vira-se compelido pelo médico da sua equipe a abandonar a disputa e reconhecer a derrota.

O Atleta de Alá havia assegurado mais uma vez o título máximo da categoria, sem, contudo, exibir o estilo que o consagrara mundialmente, isto é, de “dançar como uma borboleta e picar como uma abelha”.[4] Ao contrário, a luta Ali-Frazier III, segundo Dave Anderson, exibira ao mundo “um nível de violência raramente visto” no boxe.[5] Vendo as coisas por esse mesmo prisma, O Estado de S. Paulo acionava antigas representações sobre a nobre arte, reiterando aos leitores que a luta proporcionara tão somente uma “cena de animalidade primitiva”, protagonizada pelo “embate bestial dos dois colossos negros que se massacraram” mutuamente, reeditando os “combates com que os Césares romanos pretendiam cativar as simpatias da plebe faminta”.[6]

A última fase da carreira do boxeador, no entanto, mais do que a perda da dimensão estética do estilo e do esvaziamento político da luta, exibia aos olhos dos críticos e dos aficionados a progressiva deterioração da saúde física de Muhammad Ali, cada vez mais exposto aos golpes dos adversários.[7] Nesse sentido, em fevereiro de 1978, em Las Vegas, o veterano lutador de 36 anos cedia o cinturão dos pesos pesados para um jovem desafiante de 24 anos, Leon Spinks, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Montreal. Graças a um esforço sobre-humano, ele ainda conseguiria pela segunda vez arrebatar o título máximo da categoria, vencendo a revanche em setembro do mesmo ano, em Nova Orleans.

A obstinação em prolongar a atividade pugilística, porém, fez com que ele retornasse ao ringue em outubro de 1980, na cidade de Las Vegas, desta feita contra o seu antigo sparring, Larry Holmes. Conforme assinala o sociólogo Pierre Bourdieu, cada campo possui suas leis específicas de envelhecimento.[8] No que concerne ao boxe, 39 anos indica um estágio avançando na carreira, na melhor das hipóteses. Muhammad Ali, porém, insistia em travar contra o tempo uma batalha inglória. Sendo assim, no décimo assalto, após receber trezentos e quarenta socos, contra apenas quarenta e dois infligidos ao adversário, ele foi afinal persuadido a abandonar a luta.

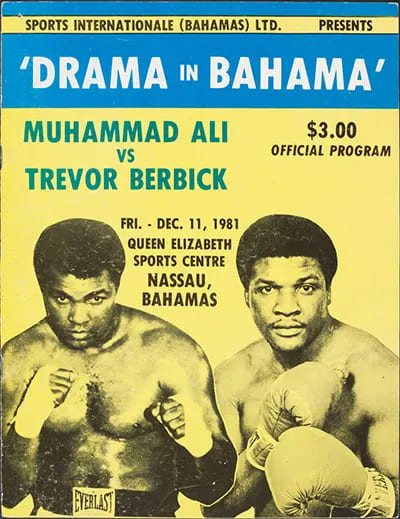

O último ato foi realizado em dezembro de 1981, em Nassau, numa arena improvisada em um campo de beisebol, diante de um jovem jamaicano de 27 anos, Trevor Berbick. “O Drama das Bahamas”, como o próprio Muhammad Ali intitulara a derradeira luta de uma carreira longeva, encerrava, na verdade, o drama humano, demasiadamente humano, de um boxeador que se recusava a aceitar o veredicto do tempo, o declínio do corpo e a perda da magia, deixando vazio o espaço que ele ocupara para afirmar a identidade do Atleta de Alá.

Notas

[1] Sobre as múltiplas dimensões da identidade do boxeador, ver a coletânea, Muhammad Ali: the People`s Champ. Edited by Elliot J. Gorn. Chicago: University of Illinois Press, 1997. Ver também, Remnick, David. O rei do mundo: Muhammad Ali e a ascensão de um herói americano. São Paulo, Companhia das Letras, 2000

[2] Cf. “Muhammad luta hoje, um presente para o povo”, 16 de maio de 1975. Cf. “Ali defende título e tv transmite”, 29 de junho de 1975. Ambas as reportagens publicadas em O Estado de S. Paulo.

[3] Cf. “Battered Frazier`s Pilot Ends Brutal Manila Bout”, Dave Anderson, The New York Times, 1 de outubro de 1975.

[4] Cf. “Sem dúvida, a melhor das três”, O Estado de S. Paulo, 2 de outubro de 1975. O autor do texto, Ney Craveiro, retratava a disputa como “um dos melhores combates entre pesos pesados dos últimos tempos”.

[5] Cf. “Battered Frazier`s Pilot Ends Brutal Manila Bout”, Dave Anderson, The New York Times, 1 de outubro de 1975.

[6] Cf. “O show do século”, 2 de outubro de 1975. Sobre a luta em Kinshasa, ver “A política também estará no ringue”, 29 de outubro de 1974, ambos os textos publicados em O Estado de S. Paulo.

[7] Cf. Eig, Jonathan. Muhammad Ali: uma vida. Rio de Janeiro, Record, 2020.

[8] Bourdieu, Pierre. A “juventude” é apenas uma palavra. In: Questões de sociologia. Petrópolis, RJ. Editora vozes, 2019.