El sutil problema del racismo en el fútbol argentino

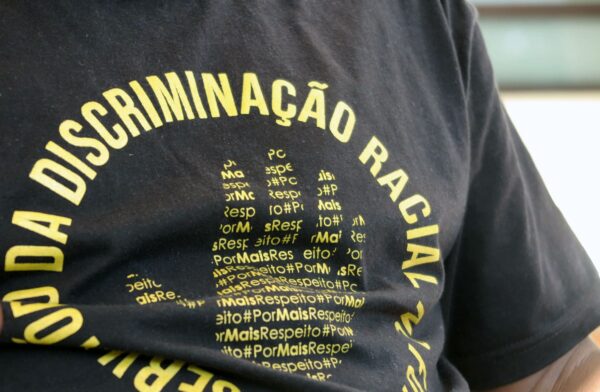

En las últimas ediciones de la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana, los encuentros entre clubes argentinos y sus pares latinoamericanos estuvieron marcados por episodios de racismo y xenofobia. Algunos de los casos reportados involucraron a hinchas de River Plate, Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro. Todos los casos tuvieron en común la puesta en escena -mediante expresiones, cantos y gestualidades– de una representación del jugador negro como mono o macaco. En las contadas ocasiones en las que estos hechos obtuvieron relevancia mediática, surgió la pregunta habitual: “¿el hincha argentino es racista?”.

La respuesta puede ser un sí, no, o depende, porque el problema es más complejo de lo que parece, y no admite una respuesta simple. Responder implica 1) recurrir a un análisis de los procesos de construcción de alteridades futboleras, racializadas y extranjerizadas, y su relación con los procesos generales de construcción de otredades nacionales; y 2) entender el peculiar rol que ocupa la burla y la injuria en el hinchismo argentino. Por ello me gustaría aquí sintetizar una serie de reflexiones al respecto que permitirán indagar a futuro esta problemática en clave antropológica e intercultural.

Para comenzar quisiera señalar que las expresiones racistas en los encuentros deportivos no son ajenas a este espacio, forman parte de la cotidianeidad del fùtbol local y tienen un lugar más o menos importante en el equipo expresivo de las hinchadas argentinas[1].Claro que el fútbol no es el único espacio social donde las expresiones racistas encuentran un lugar, sino que constituye un locus privilegiado desde donde analizar esta problemática, ya que pone en escena -de forma explícita- sentidos circulantes en el contexto social más amplio.

Claudia Briones sostuvo que para entender el racismo en Argentina es necesario partir de la identificación de contextos y procesos de formación de grupos alterizados, en base a marcaciones selectivamente racializadas y etnicizadas, desde lugares de poder que reproducen desigualdades. El juego históricamente sedimentado de marcas raciales y étnicas va entramando formaciones nacionales de alteridad cuyas regularidades y particularidades resultan de –y evidencian– complejas articulaciones entre sistemas económicos, estructuras sociales, instituciones jurídico-políticas y los aparatos ideológicos (Briones, 2005).

La noción de “formaciones nacionales de alteridad” apunta a dar cuenta del doble proceso por el cual fuerzas sociales, económicas y políticas que determinan el contenido y la importancia de las categorías sociales –así como el interjuego de distintos clivajes de desigualdad– son, a su vez, modeladas por los significados y significantes categoriales mismos, deviniendo por ende en un factor constituyente tanto de las nociones de “persona” y de las relaciones entre individuos, como también componente irreductible de las identidades colectivas y de la estructura social. Tales formaciones no sólo producen categorías y criterios de identificación/clasificación y pertenencia, sino que –administrando jerarquizaciones socioculturales– regulan condiciones de existencia diferenciales para los distintos tipos de otros internos y externos que se reconocen como formando parte, histórica o reciente, de la sociedad.

Margulis, Urresti y Belvedere (1999) plantearon que las ideologías de superioridad racial, presentes desde la conquista y colonización, perduraron de modo silencioso y sutil hasta nuestros días, habiendo acompañado a distintas formas de organización económica, política y social en su devenir histórico. Los procesos simbólicos de construcción de alterizaciones son resultado de configuraciones de sentido que permanecieron en los códigos culturales y que fueron incorporados a los mecanismos de constitución de hegemonías y relaciones de clase a lo largo de la historia argentina. Un claro ejemplo de esto ùltimo es la “racialización de las relaciones de clase”, noción que alude no sólo a la forma de constitución histórica de tales relaciones sino también a los procesos de construcción social de sentido, a la gestación de valores, formas de apreciación y modelos estéticos que son consecuentes con las clasificaciones sociales y que contribuyen a reproducirlas.

Rita Segato ha articulado la noción de formación nacional de alteridad en torno a la metáfora del crisol de razas, la cual fue y es usada para construir una imagen homogénea de nación mediante la inscripción de prácticas de exclusión generalizada respecto de cualquier peculiaridad idiosincrática alejada de la norma, y que constituye en el proceso una nación uniformemente blanca y civilizada, en base a una imaginada europeitud genérica (1998, 2002). Así como la metáfora del crisol de razas ha europeizado a los argentinos argentinizando a los inmigrantes europeos, también ha producido “cabecitas negras”, es decir, ha trabajado en base al peculiar movimiento de racializar la subalternidad, internalizando parcialmente una línea de color anclada en el interior del país, en oposición a la urbe porteña (Ratier, 1971). En otras palabras, el oscurecimiento parcial de una condición genérica de subalternidad epitomizada en los “cabecitas negra” ha permitido recrear y explicar la estructuración de clase, sin poner en entredicho ni el presupuesto de la blanquitud como atributo de toda una nación, ni las promesas de progreso y movilidad ascendente (Briones, 2005).

En este marco, la argentinidad del “cabecita negra” siempre ha sido embarazosa a los ojos hegemónicos, en términos de aspecto, de adscripción de clase, de práctica cultural y de actitudes políticas (Briones, 2005). Lo mismo podemos afirmar de las prácticas segregantes hacia los inmigrantes latinoamericanos, registradas desde la década de los ochentas, pero acentuadas en los noventas, cuando el crecimiento de la ola migratoria provoca tensiones con los sectores neoliberales y conservadores hegemónicos, que construyen a este otro externo como peligroso e indeseable. No es una sorpresa entonces que durante este periodo comienza a virar la construcción de alteridades futboleras desde clivajes clasistas hacia construcciones racializadas y extranjerizadas en casos como el de los hinchas de Boca Juniors, San Telmo, Berazategui (Bundio, 2017), Gimnasia de Jujuy (Burgos y Brunet, 2000; Ferreiro, 2003), entre otros.

En investigaciones previas he mostrado cómo las alterizaciones de los hinchas se construyen a partir de la lógica dicotómica y polar del hinchismo (Bundio, 2017). Estas representaciones son construidas a partir de una lista acotada de categorías que funcionan como polos opuestos de ejes valorativos específicos (género, edad, territorio, ideología, religión, etnia, aguante). De esta forma, las alterizaciones que son puestas en escena en el aliento presentan a los hinchas de clubes histórica y simbólicamente ligados a los sectores populares como pobres, habitando villas miseria, faltos de higiene o impuros, y portando marcas corporales que señalan su pasado indígena o mestizo.

Las alterizaciones, que se presentan como substanciadoras y atemporales, pueden y deben ser historizadas. Los procesos de racialización y extranjerización de ciertas hinchadas han producido alterizaciones que han transitado, mediante una serie de desplazamientos simbólicos, a través de distintos pasajes. Así, respecto a los hinchas de Boca Juniors, podemos afirmar que existió un fuerte vínculo con la comunidad italo-argentina en los momentos fundacionales del club. Sin embargo, la estereotipización epitomizada en la figura de Pedrín “el fainero”, ha cedido su lugar a figuras extranjerizadas y racializadas del hincha de Boca como inmigrante boliviano o paraguayo, pobre y “cabecita negra”. En este desplazamiento de sentidos -de genoveses (europeos) a bolivianos y paraguayos (latinoamericanos)- perduraron atribuciones comunes, las cuales giran en torno a la inmigración, la subalternidad, la pobreza, y el rechazo clasista, lo que implicaría una incorporación de esas comunidades de inmigrantes en tanto otros internos subalternos considerados indeseables.

Además, dada la enorme popularidad del club Boca Juniors, la oposición entre xeneizes y millonarios, permite expresar no sólo una oposición (corporal, social, cultural, económica y política) local entre los barrios porteños prósperos del norte y los barrios porteños pobres del sur de la Ciudad de Buenos Aires, sino además una oposición nacional entre las élites europeizadas y los inmigrantes y sectores populares selectivamente racializados y extranjerizados, mediante un lenguaje que, articulando significantes futboleros, permite expresar eficazmente significados sociales no futboleros.

Hasta aquí hemos recorrido la primera parte de la respuesta a la pregunta que nos planteamos al inicio. Reconstruimos brevemente los procesos de construcción de alteridades futboleras, racializadas y extranjerizadas; y reflexionamos sobre la relación de estos procesos con la construcción de otredades nacionales. Estas alterizaciones racializadas son las que los hinchas argentinos exhiben, junto con el resto de su equipo expresivo, a los encuentros internacionales, y que ponen en escena como parte de su actuación cultural. Sin embargo, queda un punto aún no abordado que surge del análisis de los cantos de las hinchadas argentinas: los hinchas no necesariamente adhieren al sentido racista literal de los mensajes que son escenificados en el aliento (Gándara, 1997; Bundio, 2017). En las actuaciones culturales, las prácticas discriminatorias aparecen formando parte del comportamiento tradicional, o dicho en sus términos, “el folklore futbolero”.

Las alterizaciones propias del hinchismo ponen en relación elementos diversos de las formaciones nacionales y regionales de la alteridad, dentro de un campo de la representación y la acción condicionado por el contexto de enunciación, las lógicas particulares que operan en él (el hinchismo), y las distintas agentividades que hacen uso de diversos recursos, registros y soportes de la comunicación para construir socialmente la diferencia. De esta manera podemos ver que en las actuaciones culturales que llevan adelante los hinchas prima una lógica de la oposición, de la metáfora y de la injuria; que logra, entre otras cosas, exhibir mediante el canto una imagen del rival exageradamente deformada y negativizada en todas las escalas morales que son relevantes para el grupo (Bundio, 2017).

Además, puesto que el universo del hinchismo está atravesado no sólo por una lógica trágica, sino también por una instancia cómica y festiva, es la combinación de ambas facetas la que nos permite identificar rasgos asociados comúnmente con el juego, entendido éste como un espacio de creación, libertad y espontaneidad (Moreira y Bundio, 2014). Lo cómico carece de la identificación entre el sujeto que ríe y el sujeto que hace reir, con lo cual se realiza en forma completa toda la carga de violencia que el discurso no serio puede canalizar (Escarpit, 1972). La distancia afectiva entre ambos sujetos determina una separación entre los que ríen y los que hacen reír, funcionando como una práctica de exclusión que sirve para distanciar y para dominar (Edelstein, 1999). Esta es una de las maneras en que el hinchismo legitima y naturaliza desigualdades sociales, permitiendo inscribir a los enunciados racializadores en el registro de lo cómico, lo lúdico y lo no serio, facilitando la consolidación de un espacio para la enunciación libre de estereotipos y prejuicios.

En este procedimiento, el carácter racializante y extranjerizante de ciertas construcciones se oculta, se mitiga o se niega, gracias al argumento de ser parte del “folklore” del fútbol, contribuyendo así a su legitimación y naturalización. Este mecanismo de naturalización mediante el cual, las distintas formas de participación en las actuaciones culturales en los estadios, permite un distanciamiento del sujeto con el sentido literal del mensaje que se transmite (Gándara, 1997; Bundio, 2017). Por lado, el hinchismo re-significa las prácticas en los estadios, y las entiende como parte de una actuación. Desde este punto de vista, las expresiones estigmatizadoras no revisten gravedad porque lo dicho no pertenece al universo de “lo serio” en la cultura sino a la categoría del chiste o la burla. Estas dos negaciones -respecto al sentido literal y a la gravedad de lo dicho- convive con un ocultamiento o invisibilización del hecho de que estas expresiones estigmatizan a comunidades de inmigrantes que son el objeto risible de estas burlas y chanzas. Esto es lo que a mi juicio nos permite comprender por qué muchos hinchas argentinos afirman que “nuestro fútbol no es racista”.

Si queremos comprender por qué los sujetos construyen alterizaciones futboleras sobre marcaciones racializadas y extranjerizadas, inscriptas territorialmente y organizadas en torno a oposiciones de clase, debemos analizar las distintas maneras en que las formaciones nacionales, regionales y locales de la alteridad intercambian sentidos con el hinchismo. La hipótesis general que sostengo es que el hinchismo legitima, naturaliza y reafirma desigualdades sociales entre nativos e inmigrantes, al permitir la inscripción territorial de ciertas alterizaciones -construidas a partir de préstamos de sentidos sociales de las formaciones nacionales, regionales y locales de la alteridad- y su encuadre en un sistema simbólico de oposiciones y ponderaciones. En este sentido el hinchismo contribuye a la reproducción de desigualdades internas y externas renovando consensos en torno a ellas -invisibilizando ciertas divergencias y tematizando otras-, fijando umbrales de uniformidad y alteridad, y ocultando el carácter segregante de estas construcciones bajo el argumento de ser parte del “folklore del fútbol”.

Notas

[1] Los relevamientos realizados por el Observatorio de la Discriminación en el Fútbol, mostraron que un tercio de los cantos de cancha contienen algún tipo de mención racista y/o xenófoba (2008).