Estádio do Pacaembu: as origens de um monumento ao futebol

Há temas que escancaram a sua urgência. Para a condição paulistana, com estrapolação para o Brasil, não há como ignorar o estádio Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como estádio do Pacaembu, em São Paulo. Diante do iminente risco sobre esse ativador da memória dos amantes do futebol, é importante olhar para as origens desse espaço, nascido como um monumento.[i]

***

O início dos anos 1920 marcou a definitiva ligação da cidade de São Paulo com as práticas físicas e com os esportes; do modismo dos primeiros anos do século XX, essas práticas tornaram-se inerentes ao novo espaço urbano que se desenhava. O aumento vertiginoso da população, que esteve vinculado a um crescimento significativo na produção industrial — que, por sua vez, acoplava-se a outros índices econômicos e sociais também sempre crescentes —, selava, sem qualquer possibilidade de retorno, as relações de São Paulo com as atividades que colocavam o corpo em movimento.

Tratava-se, inicialmente, de um lazer necessário para os paulistanos, que faziam do trabalho a sua principal vinculação com a cidade. Lazer que deveria compatibilizar-se com a nova cara de São Paulo. Porém, essas atividades físicas, em especial os esportes, apontaram para outros fenômenos urbanos; era preciso aprumar o habitante de uma cidade em mutação, da qual emergia uma configuração urbana consoante com os avanços do capitalismo industrial-financeiro.

Assim, a atenção da sociedade voltava-se para todas as atividades que fossem capazes de movimentar os corpos. Estes, ora dentro de uma fábrica, na incessante repetição de algum movimento, sempre no ritmo de uma moderna máquina; ora, em alguma função de trabalho marcada pelo sedentarismo. Dentre as atividades físicas, os esportes terminariam por imperar. Eles prometiam o divertimento, o lúdico, a emoção; garantiam a sociabilidade. Um esporte, em especial, tornava-se o símbolo inquestionável dessa nova ordem, com suas novas necessidades: o futebol.

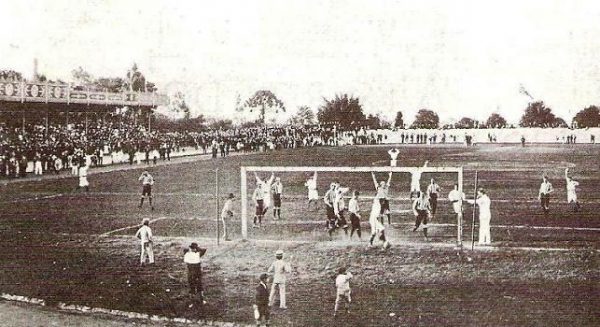

A cidade que recebia um número crescente de atividades econômicas, uma cidade a cada dia mais barulhenta, a cidade na qual os imigrantes já eram maioria, também pulsaria pelo futebol. As grandes partidas do início dos anos 1920 — envolvendo Corinthians Paulista, Paulistano e o Palestra Itália — que revelavam as divisões sociais construídas dentro de São Paulo, tornaram os campos de futebol acanhados. As multidões que invadiam esses estádios a cada partida decisiva, de um lado mostravam como o gosto pelo esporte bretão havia aumentado muito; por outro lado, parecia inevitável a necessidade de se pensar na construção de um novo estádio para a cidade; um estádio que fosse compatível com o que São Paulo havia crescido e se transformado.

Porém, muito mais do que constatar que os estádios de futebol disponíveis na cidade já não eram mais capazes de receber todos os torcedores — dependendo do estádio, dificilmente acomodavam-se mais do que 30 mil pessoas —, a questão apontava para outras preocupações, seja do poder público, seja das vozes advindas da sociedade, que clamavam por um novo estádio, como os cronistas esportivos e outros setores vinculados aos esportes. Já não era necessário o debate acerca da importância ou não do novo estádio; como parecia resolvido que essa seria uma tarefa do poder público, data a magnitude da obra. Ou seja, o público do futebol sempre crescente, era a maior demonstração de que faltava essa obra na cidade; da mesma forma, o custo dela não teria como ser bancado por um só clube ou mesmo rateado entre os todos os clubes da cidade. Mas essas questões eram menores.

Um problema maior se impõe: o poder público paulistano, diante do processo de metropolização de São Paulo, deparava-se com uma série de tarefas afim de adequar a cidades para os seus novos rumos. Ou seja, dentro do quadro de transformações que se processavam, qual a importância de um estádio esportivo, quando a cidade exigia um grande número de intervenções da municipalidade no que tange, por exemplo, às obras de infraestrutura? Como justificar a prioridade de um estádio esportivo, diante de obras muito mais necessárias e emergenciais? Ao mesmo tempo, não deixa surgir um certo estranhamento o fato do Estado colocar para si uma tarefa, que em última instância, pertencia aos organizadores do futebol em São Paulo, já que essa atividade era organizada por iniciativa de particulares.

Esse estranhamento só tende a aumentar se se lembrar das relações do poder público com os esportes, desde que estes passaram a ganhar corpo em São Paulo. Ou seja, junto ao crescimento de importância das atividades esportivas na cidade — basicamente a partir da metade dos anos 1910 —, também crescia uma cobrança dos dirigentes esportivos e dos cronistas esportivos acerca de como o poder público deveria estar apoiando essa nova atividade. Nesse sentido, eram comuns queixas que apontavam a indiferença das autoridades paulistas e paulistanas. Como contraponto, principalmente os cronistas esportivos, apresentavam como outros países apoiavam decisivamente os esportes.

Surpreende, portanto, que o mesmo poder público que, anos antes, mal tinha clareza de qual deveria ser a sua relação com as atividades esportivas, passasse, com o início dos anos 20, a defender a necessidade da construção de um estádio esportivo, proporcional ao tamanho da cidade e ao grau de importância que os esportes haviam adquirido em São Paulo.

O ano de 1919, segundo Nicolau Sevcenko, marcou um momento especial do futebol em São Paulo. O campeonato da cidade desse ano empolgava os torcedores e verdadeiras multidões tomavam, a cada final de semana, os estádios da cidade, que, como nunca, mostravam-se pequenos, perigosos e desconfortáveis. Nas seções esportivas dos periódicos, os relatos acerca de uma partida importante, davam espaço para outros acontecimentos que não apenas o jogo em si; a multidão presente também se tornava objeto de observação. A multidão de apaixonados pelo futebol também merecia tanta atenção quanto a peleja. Os torcedores tornaram-se parte, essencial, do espetáculo. Isso quando não eram considerados um espetáculo até independente do jogo em si. Numa dessas descrições, tem-se:

“A assistência de ontem ao jogo Palestra X Paulistano no Parque Antártica bateu, cremos, o recorde das lutas esportivas em São Paulo. Cerca de 40 mil pessoas acorreram à grande praça de esportes do Palestra. Desde as doze horas começou o transporte de sócios e partidários dos dois clubes e de pessoas que iam simplesmente apreciar a luta, ver decidir, praticamente, a colocação dos dois mais bem cotados candidatos ao campeonato da cidade. Da mesma maneira que foram utilizados todos os meios de transportes imagináveis, desde o pedibus calcantibus até o automóvel, com escala pelos bondes, tílburis, carriolas, cavalos de monta etc., também se servia o público de todos os recursos imagináveis para não perder uma só das peripécias do encontro que tão interessante se anunciava, como de fato o foi. As arquibancadas e as gerais, como as cercas ao redor do campo, ficaram cheíssimas — é o termo. Nas árvores, mais do que na outra vez, no domingo anterior, instalaram-se numerosos espectadores, vergando-lhes os ramos ao peso da estranha carga. Na cobertura das arquibancadas, sobre as telhas de zinco escaldante, havia tanta gente, que os felizardos que estavam mais ou menos sentados ou em pé, ao abrigo do sol e da chuva, receavam que lhes caísse por cima aquele pedaço de céu velho (…)”[ii]

Essa era uma amostra não apenas da paixão pelo futebol, mas de como o maior estádio da cidade não era mais capaz de receber todos os interessados numa partida especial. Todos os espaços do Parque Antártica foram tomados. Dessa forma, a crônica esportiva, além de mostrar essa multidão que invadia os estádios, passava a apontar a necessidade de uma nova praça esportiva para a cidade. Assim, “(…) ficara clara a necessidade premente de um grande estádio municipal para os jogos decisivos, e a imprensa, sobressaltada com o evidente descompasso, passaria a fazer da questão da praça de esportes monumental o seu principal cavalo de batalha na área desportiva.”[iii]

Se havia a clareza da necessidade de um novo estádio esportivo, consoante com uma cidade que foi muito modificada em poucos anos, a concretização dessa obra passou por muitas etapas. À época da inauguração do Estádio Municipal, em 1940, esse caminho, em parte, era relembrado:

“A ideia de construção de um grande estádio em S. Paulo remonta a muitos anos atrás. Quando prefeito o Sr. Washington Luiz, foi ela aventada pelo sr. Antonio Prado Junior e outros, havendo-se até instituído um selo, cujo produto deveria reverter para a construção do Estádio. Nos meios técnicos, e em particular na Cia. City, proprietária do vale do Pacaembu, também surgira a mesma ideia, sugerida pela conformação topográfica do local, pois as encostas do vale, por sua aproximação, facilitariam a construção das arquibancadas. Mas a primeira tentativa não vingou. O selo fracassou, o terreno era escasso, os orçamentos assustavam, e os governantes interessavam-se mediocremente pelo esporte (…)”[iv]

Uma série de empecilhos não levaram adiante a ideia de se construir um estádio. Porém, para os contemporâneos do estádio que efetivamente foi construído anos mais tarde, havia uma explicação forte: a falta de interesse do poder público com as atividades esportivas. Estes não conseguiam compreender o significado dos esportes para a conjuntura que a cidade e o país viviam.

Porém, ao entrar nos anos 20 — e invadindo a década de 30 —, com uma cidade dentro de um processo rápido de expansão, a importância dos esportes só aumentava. Especificamente, o futebol tornava-se um esporte cada dia mais popular; fazendo com que a cidade respirasse esse esporte. A necessidade de um novo estádio de esportes que pudesse receber esse contingente de torcedores, que tendiam a se tornar mais numerosos, passou a mobilizar a imprensa esportiva, outros setores ligados aos esportes, além de especialistas da área, muitos destes já com cargos públicos. E essa mobilização precisa ser vista dentro de um novo contexto, diverso do existente anos antes: naquele momento, meados dos anos 30, as questões esportivas já eram objeto de um amplo debate. Obviamente, este debate não surgira do nada, mas dentro de uma gama de preocupações mais amplas.

O problema não se encontra apenas na questão do esporte e sim numa questão de fundo: a construção da nação a partir do melhoramento do corpo da população brasileira e da disciplinarização para o trabalho. Ou seja, independente dos projetos acerca dos caminhos que o país deveria ou não seguir, existiam quase uma convergência quanto ao entendimento de que o brasileiro era fraco, dono de um corpo pouco disciplinado para o trabalho e, para alguns, ainda para a guerra. Ou seja, o corpo da população do Brasil precisava ser olhado com mais atenção, senão qualquer projeto que visasse a construção de uma verdadeira nação, fracassaria. Dessa forma, o prestígio conquistado pela Educação Física, enquanto um campo específico de conhecimento, não foi uma mera coincidência.

Mas educar a mente e o corpo, também poderia estar ligado a um outro sentido de buscar um progresso ao país. Assim, marcadamente após o final dos anos 1910 — com ênfase nos anos 1930 —, a marca da economia brasileira vai sendo cada vez mais a indústria, com a ordem capitalista avançando sobre todas as atividades econômicas. A herança deixada por uma sociedade escravocrata de desprezo pelo trabalho, entre outros fatores, obrigava o Estado e os empresários a atuarem no sentido de disciplinar as classes populares para o trabalho. Não bastava uma legislação repressora, era preciso criar a cultura do trabalho. Era necessário disciplinar os corpos para o trabalho. Nesse processo apresentaram-se com papéis de destaque tanto a Educação Física, quanto a Educação em geral.

Nesse contexto, ressurgiu a ideia de se construir um grande estádio esportivo. Aliás, se para os cronistas esportivos o estádio municipal deveria ser concretizado por causa do futebol, as vozes mais especializadas em Educação Física, apontavam para outras direções. Ou seja, o novo estádio deveria ser efetivado em nome do desenvolvimento das atividades físicas em geral; especificamente as que pudessem contribuir para educar o brasileiro. Mais do que isso: o estádio deveria ser um símbolo do que significava para o poder público de São Paulo as atividades físicas. Menos do que um centro esportivo, o estádio municipal parece ter sido construído mais para ser um monumento.

Assim, em 1936, na administração do prefeito Fábio Prado, a construção do estádio municipal teve início; a obra só terminaria em 1940, já em outra administração e em outra conjuntura política. Já no lançamento da pedra fundamental, o caráter de monumento da obra começava a ser esboçado. Nessa mesma cerimônia, o chefe da Divisão de Educação e Recreio do Departamento de Cultura, Dr. Nicanor Miranda, proferiu um discurso, no qual ressalta que a construção do estádio municipal se conectava com o crescimento de São Paulo:

“(…) Mas a cidade evoluiu. Os negócios tomaram vulto. A edificação intensificou-se. Começaram a surgir os arranha-céus. No centro, as construções se multiplicaram e os bairros próximos transformaram-se em núcleos comerciais ou residenciais. (…) A cidade cresceu e a cidade criou problemas (…)”[v]

Já não era possível ignorar os males provocados pela guinada industrial da cidade, que havia piorado a qualidade de vida dos paulistanos. Assim, a preocupação do poder público em tomar nas mãos o lazer da população, era devido a constatação de que o ritmo de trabalho dela implorava por compensar a vida sedentária de fábricas e escritórios. Cabia ao Estado o que até então era tarefa da iniciativa de particulares.

Assim, a construção de um grande centro esportivo — o estádio municipal — fazia parte de uma estratégia muito mais ampla, que visava incorporar os trabalhadores da cidade às atividades físicas, devidamente “organizadas e dirigidas”. Porém, se os Parques Infantis e os centros esportivos da prefeitura criados na época para as crianças, os adolescentes e adultos pareciam cumprir papéis claros, qual a destinação que o estádio deveria ter? O Pacaembu não era um bairro operário e ficava distante do centro. Para Nicanor Miranda essa edificação pública tinha alvos e objetivos claros:

“A todo o povo da cidade, competições, campeonatos, torneios ginásticos, atléticos e esportivos, comemorações de sentido cívico, concertos e atividades dramáticas ao ar livre (…)

O Estádio Municipal (…) cuidará pois da recreação popular (…)”[vi]

Além das atividades esportivas e artísticas, o estádio teria uma destinação muito especial: abrir espaço para as grandes manifestações políticas, com “sentido cívico”. Ou seja, as atividades esportivas — ou mais amplamente, as atividades físicas e artísticas — deveriam estar intimamente vinculadas às manifestações de “sentido cívico”. Assim, mais uma vez, as atividades físicas estariam comprometidas na construção do “novo brasileiro”; mas não bastava o fortalecimento físico de homem, mas também cívico. Ele precisava ser forte para defender a nação; porém, também precisava compreender por que era necessário defender o Brasil. Daí a união perfeita entre as atividades físicas e as práticas cívicas.

O estádio deveria também representar o desenvolvimento da Educação Física em São Paulo, como no resto do país. O início de tal empreendimento mostraria ao resto do país o nível da educação física em São Paulo, além de apresentar a importância que a cidade dava para essa atividade. E mais: como a própria definição da Educação Física, que aponta para finalidades mais distantes, também o estádio municipal apontava para o futuro; ou seja, aquela construção seria muito mais para as próximas gerações. O “fortalecimento da raça” recebia a contribuição decisiva do novo espaço esportivo.

Mesmo com os eloquentes discursos oficiais, porém, a construção do estádio municipal não trilhou um caminho muito tranquilo. O lançamento da pedra fundamental ocorreu em fins de 1936, quando o prefeito da capital paulista era Fábio Prado, alinhado político do governador Armando de Salles Oliveira. Este deixou o seu cargo para se candidatar às eleições presidenciais; era um candidato que polemizava com José Américo de Almeida, teoricamente candidato de situação, assim apoiado por Getúlio Vargas. Entretanto, com a ruptura político-institucional, de novembro de 1937, que gerou o Estado Novo, as eleições foram canceladas. E no ano seguinte, o interventor de Vargas em São Paulo escolhe Prestes Maia como prefeito. Essa ruptura político-institucional, em alguns aspectos, modificou os destinos do estádio projetado. Até porque Prestes Maia tinha uma concepção muito particular de espaço urbano.

Coube, assim, ao novo prefeito de São Paulo, retomar a construção do estádio municipal, tendo em vista que aquela obra suplantaria as suas supostas funções. Na verdade, o estádio deveria ter uma função maior do que apenas servir de palco para as disputas esportivas; ele deveria simbolizar a importância que o poder público e parcelas da sociedade paulista — mas também brasileira — davam para as atividades físicas, devidamente organizadas e dirigidas pelo Estado. Deveria demostrar o vigor físico que os paulistas haviam atingido, como o que poderiam atingir. Dessa forma, estava-se diante da construção de um monumento, capaz de expressar concepções acerca dos caminhos que o país precisaria seguir.

Nesse sentido, o empenho da administração municipal foi grande. O estádio sonhado nos anos 1920 e projetado em 1936, não era o mesmo, que teve em 1938 um novo momento na sua história. O projeto inicial foi modificado, com as instalações do estádio sendo ampliadas. As obras foram aceleradas, pois a cidade, segundo a prefeitura de São Paulo, necessitava daquela obra.

No mesmo momento em que se festejava a conclusão do estádio municipal, tentava-se mostrar como essa grande obra estava vinculada a uma concepção de cidade; aliás, a concepção de espaço urbano do prefeito Prestes Maia. Ou seja, por mais que o desejo de se construir um estádio proporcional ao tamanho da cidade viesse de outra época, e que o início da construção do estádio estivesse ligado a outra administração, vinculava-se o estádio municipal a um contexto maior. O estádio fazia parte de um projeto amplo de cidade. Nesse sentido, comentou-se:

“Embora caiba ao prefeito Fabio Prado o mérito da iniciativa da grande praça de esportes que agora se inaugura, não resta a menor dúvida que o mérito da sua construção definitiva assim como do completo aparelhamento e conforto do que se encontra dotado o Estádio Municipal, cabe ao prefeito Prestes Maia, cuja obra administrativa abarca todos os setores da remodelação urbana de São Paulo, atingindo os problemas vitais da comunidade paulistana.”[vii]

E, apesar de tão amarrada com São Paulo, torna-se fundamental mostrar que a construção do estádio municipal extrapolou os limites da cidade. Foi uma obra de referência para o resto do Brasil e para toda a América do Sul. Essa importância não apenas para a cidade de São Paulo pode ser verificada pela festa de inauguração do estádio municipal, uma verdadeira síntese de uma época.

Momentos próximos à inauguração, reforçava-se o a função do estádio em abrigar manifestações de caráter cívico. O Dr. Paulo de Campos, do assessor do prefeito Prestes Maia, discursava nesse sentido:

“‘(…) Nesta oportunidade, com o meu objetivo absolutamente voltado para a grandiosidade da obra — que realmente encerra majestosamente, em suas entranhas de aço e de cimento armado — o segredo que influirá no corpo e no espírito da mocidade sã para formar a fibra de que se deverá revestir, os músculos, a beleza, a tempera e o carretar da futura raça brasileira (…)

(…) Que cessem todas as lutas, e, sob as bênçãos de um único Deus, cristão, se irmanem todos os partidos, para que, com patriótico espírito, unidos, caminhem todos, quais peregrinos, em direção à meta onde se forjará, para o futuro, de maneira amiga, a pujança e a graça, a destreza e o espírito de uma nova raça — ainda mais forte!'”[viii]

Se a energia gasta com a construção do monumental Estádio do Pacaembu foi algo muito significativo para a época, os festejos para a inauguração não poderiam ser menores. Importava para São Paulo mostrar a sua força para o resto do país. Da mesma forma que o Brasil mostraria esse poderio para os outros países sul-americanos.

Os organizadores da abertura oficial do Estádio do Pacaembu prepararam uma grande cerimônia de abertura. Além da presença de um grande público assistente, que ocupasse cada lugar do estádio, era necessário organizar os esportistas que participariam do desfile inaugural. Assim, acerca desse desfile, numa das instruções editadas pela Diretoria de Esportes tem-se:

“A Diretoria de Esportes do Estado de S. Paulo, em colaboração com a Prefeitura Municipal, fará realizar, por ocasião da inauguração do Pacaembu, um grande desfile, como abertura da temporada esportiva a ser realizada no mesmo, fazendo todos os esforços para que seja imponente e que cale profundamente no espírito brasileiro e das Américas, tornando-se digno da opulência do estádio, da operosidade de S. Paulo e para a glória do Brasil. É o início de uma nova era esportiva.”[ix]

Semelhante às experiências nazifascistas, programou uma grande manifestação de massa, um espetáculo, com a explicita preocupação para que a festa “cale no espírito brasileiros e das Américas”, ou seja, a imponência do estádio deveria associar-se à imponência de São Paulo, do Brasil, da América, como de um emocionante desfile de abertura. Mas não era um mero espetáculo esportivo, pois contaria com a presença do prefeito empreendedor e planejador, Prestes Maia, que começava a tratar São Paulo enquanto uma metrópole, e que por isso necessitava de obras de grande impacto. Também a presença do interventor Adhemar de Barros, que comemorou junto com a inauguração do Estádio Municipal, a partir de 27 de abril de 1940, o seu segundo ano de governo, sempre buscando agradar ao ditador Vargas. Este, como convidado especial, também vinha comemorar os dois anos da interventoria de Adhemar de Barros, além de uma série de encontros com o empresariado paulista, além de outros setores da sociedade paulista.

Enfim, organizava-se um grande espetáculo político, utilizando-se do esporte como referência. Não demorou muito tempo, porém, para que o estádio do Pacaembu se tornasse um verdadeiro templo do futebol. A paixão dos torcedores de São Paulo subverteu os projetos de monumentalidade cívica do novo estádio.

[i] Este texto é uma versão modificada de vários outros textos, inclusive de um capítulo da minha tese A nação entra em campo: futebol nos anos 30 e 40, defendida em 1998. A tese está disponível neste portal do Ludopédio: http://www.ludopedio.org.br/biblioteca/a-nacao-entra-em-campo/

[ii] Palestra X Paulistano — a assistência, O Estado de S. Paulo, 17/11/1919, p. 4. APUD: Nicolau SEVCENKO, Orfeu Extático na Metrópole, São Paulo, Cia. das Letras, 1992, pp. 58-59.

[iii] Nicolau SEVCENKO, op. cit., p. 59.

[iv] Catálogo-Programa dos festejos inaugurais do Estádio Municipal de São Paulo, São Paulo, 27/04/1940, s.p.

[v] Noticiário – Estádio Municipal – Lançamento da pedra fundamental, Revista do Arquivo Municipal, São Paulo, nº XXIX, novembro/1936, p. 207.

[vi] idem, ibidem, p. 208.

[vii] Catálogo-Programa dos festejos inaugurais do Estádio Municipal de São Paulo, São Paulo, 27/04/1940, s.p.

[viii] Visita ao Estádio Municipal do Pacaembu, O Estado de S. Paulo, 24/03/1940, p. 13.

[ix] Instruções da diretoria de esportes, O Estado de S. Paulo, 09/04/1940, p. 6.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs